작성자:VONTAEGA

노도강의 높은 하락률은 자주 ‘급지 문제’로 단순 해석되곤 하지만, 이는 사실과 다릅니다.

정확히는, 지난 상승장에서 재건축 기대감과 6억 이하 소형 단지에 대한 마지막 수요가 몰리며 10평대 초소형 단지에 과도한 버블이 형성되었고, 이후 사업성이 사라지며 상승 동력이 꺼졌기 때문입니다.

이 과정에서 특히 대지지분이 낮고, 복도식 구조의 실거주 가치가 떨어지는 단지 비율이 노도강에 비정상적으로 높았던 것이 하락률 통계를 왜곡시키는 주된 요인입니다.

노도강에도 반등세가 보이는 단지

많은 이들이 노도강 전체가 전고점 대비 30% 이상 하락해 반등조차 불가능하다고 생각하지만,

소위 말하는 ‘재건축 기대감에 과도하게 펌핑되었던 단지들’을 제외하면 전혀 다른 흐름이 관찰됩니다.

대표적인 예는 아래와 같습니다.

- 중계동 은행사거리 일대 중대형 평형, 특히 대형 아파트

- 창동역 인근 고용적률 구축 대단지 (예: 동아청솔, 창동대우, 창동태영 등)

- 래미안 미아, 미아경남1차, 수유벽산, 미아뉴타운 등 중형 이상 역세권 기축

- 미미삼, 하계현대우성 등 대지지분 안정적이며 재건축 가치가 있는 일부 단지

이들 공통점은 대부분 실거주 수요 기반이며, 하락 폭이 제한적이거나 이미 반등세를 나타내고 있습니다.

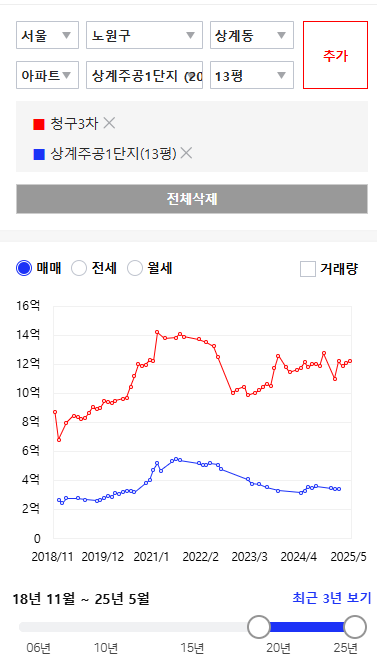

예를 들어, 창동태영, 수유벽산, 중계청구3차 등의 차트를 확인해 보면, 10평대 재건축 기대 단지와는 확연히 다른 시세 흐름을 보입니다.

실거주 수요 시장에서 ‘하드웨어 경쟁력’이 관건

지금 시장은 투기성 수요가 빠지고 실거주 수요가 중심이 된 구조입니다.

따라서 재건축 기대가 사라진 지금, 해당 단지들은 냉정히 하드웨어로 평가받을 수밖에 없습니다.

복도식 구조, 1베이 설계, 주차 불편 등 심각한 단점들이 존재하는 단지들은 동일 권역 내 계단식 구축 아파트보다도 시세 방어력이 떨어지는 현상이 나타납니다.

이는 실수요자들이 단순 입지보다 주거의 질과 편의성을 중요시하게 된 흐름 때문입니다.

노도강 전체를 “촉수엄금지역”처럼 취급하는 것은 편향된 통계 해석입니다.

마찬가지로, 마곡·목동과 가까운 한강변 가양동 역시 10평대 위주 단지들이 대거 하락하며 평균 통계는 망가졌지만, 이를 두고 “서울 최하위 급지”라고 단정하긴 어렵습니다.

선별적 접근이 필요한 구간

노도강에는 여전히 중저가 실거주 수요자 입장에서 매력적인 단지들이 존재합니다.

호재가 많거나 큰 상승이 기대되는 곳은 아니지만, 적어도 복도식 초소형 평형처럼 구조적으로 실거주 수요가 0에 수렴하는 ‘영구 슬럼화’ 위험에서는 자유로운 단지들도 있습니다.

향후 10년 이상 보면, 재건축 선동질 펌핑으로 한번 치솟다가 거품 꺼지고 극악의 주거환경을 지닌 채 영구 슬럼화될 초소형평형 밀집 상계주공, 중계시영 등등 시리즈들과, 지하주차장, 고층, 계단식 위주로 비교적 퀄리티 높아 노후화를 견딜 수 있으며 애초에 재건축 기대감도 없었던 준구축, 기축들은 향후 중장기 시세동향에서 큰 차이를 보일것으로 보입니다.

재건축 자체가 허상은 아니지만, 일부 단지는 인근 급락 단지들과 통계적으로 함께 묶이면서 저평가된 사례도 존재합니다.

재건축 자체가 허상은 아니지만, 일부 단지는 인근 급락 단지들과 통계적으로 함께 묶이면서 저평가된 사례도 존재합니다. 창동19단지, 마들대림, 임광 등

노도강은 장기적으로도 서울 내 초양극화 흐름의 피해 지역이 될 가능성이 있습니다.

그럼에도 불구하고, ‘노도강 = 투자 가치 없음’이라는 단정은 오히려 기회를 외면하는 해석이 될 수 있습니다.

적절한 단지 선별을 통해

B급~C급 단지에서조차도 인플레이션 헤지 이상의 역할을 기대할 수 있습니다.

인사이트평

통계의 왜곡이 드러나는곳들이 상당히 많이 있고, 그것이 시장의 흐름에도 영향을 미친다는점에서

억울한 동네도 생기는건 어쩔수없습니다. 반대로 득을 보는 동네도 있죠. 그점을 잘 말씀해주신거같습니다

원글에도 나왔듯 재건축 기대감에 실거주성이 많이 떨어지는 소형평형대에 과도한 버블이 낀 것 그자체가 큰 하락세를 만든거라 버블이 안낀 아파트까지 같이 묶인 억울한점이 있을겁니다.

극단적 양극화로 부동산시장이 상급지와 그외지역들이 엄청난 격차를 벌리고있고 현재는 중급지들도 서서히 올라가는 상황에서 하급지에 속하는 지역들이 과연 따라붙을것인지 아닌지가 중요한 대목인거같습니다.

[원본글 링크]